本文目录一览

- 1,诗人宋之文是哪个朝代的

- 2,请问陈相是谁

- 3,怎么古诗中没有奸人的诗

- 4,近乡情更怯不敢问来人 的作者和出处

- 5,宋之问是什么朝代的

- 6,汾阳的历史沿革文化品味小作文120字

- 7,山西杏花村的来历

1,诗人宋之文是哪个朝代的

宋之问,字延清,一名少连,汾州(今山西汾阳市)人。一说虢州弘农(今河南灵宝县)人。初唐时期的著名诗人。

宋之问约生于唐高宗显庆元年( 656年?~712年),

2,请问陈相是谁

侯莫陈相,代人也。祖伏颓,魏第一领民酋长。父斛古提,朔州刺史、白水郡公。

北齐寻除蔚州刺史,仍为大行台,节度西道诸军事。又迁车骑将军,显州刺史。入除太仆卿。顷之,出为汾州刺史。别封安次县男,又别封始平县公。天保初,除太师,转司空公,进爵为白水王,邑一千一百户。累授太傅,进食建州干,别封义宁郡公。武平二年四月,薨于州,年八十三。赠假黄钺、使持节、督冀定瀛沧济赵幽并朔恒十州军事、右丞相、太宰、太尉公、朔州刺史。有二子。长子贵乐,尚公,驸马都尉。次子晋贵,武卫将军、梁州刺史。隆化时,并州失守,晋贵遣使降周,授上大将军,封信安县公。

3,怎么古诗中没有奸人的诗

有的,还很重要呢。

宋之问,字延清,一名少连,汾州(今山西汾阳市)人。一说虢州弘农(今河南灵宝县)人。初唐时期的著名诗人。

这个人研究出了汉语的平仄变化,使律诗逐渐产生,是诗歌史的一大功臣。

但其为人却下作险恶。先是想当武则天的“男宠”以求富贵,后来相貌不合格,又转为巴结得势小人,是一个典型的哈巴狗形象。其外甥刘希夷写出“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。”后,宋之问杀了他,并向外声称自己是该诗的作者。

看过余秋雨的苏东坡突围吗?那上面说了好几个,其中就有唐朝的宋之问

有是有

只不过这个奸人二字就难理解了

什么才叫奸人呢?

仔细看来

其实白居易也不是什么好人

只不过也不得说是奸人罢了

所以

诗多了

诗人也多

"奸人"的诗自然也多

只看楼主眼中的奸人是什么人了

4,近乡情更怯不敢问来人 的作者和出处

作者:宋子问(656—712),字延清,一名少连,虢州弘农(今河南省灵宝县)人,一说汾州今山西省汾阳县)人。诗与沈佺期齐名,称“沈宋体”。沈宋是五言律诗的奠基人,他的词文词精巧,形式工整,多应制之作。被贬后,有一些感怀之作。有《宋之问集》。

出处:宋之问《渡汉江》:“岭外音书绝,经冬复历春。近乡情更怯,不敢问他人。”

赏释:本诗是作者由贬处泷州(今广东省罗定县)逃归洛阳时途经汉江(汉水中流的襄河)时所作。被贬的人,多年不与家人通信息,无日无夜不思念家人;他也深知这期间的家人也在深深地惦记着他。在归途中,他多想早些到家,多想见到一个乡人,先探知一眼家中的情况,这是人之常情。但诗人却说:“近乡情更怯”,一个“怯”字反映作者的复杂矛盾心情。他生怕听到一些坏消息,谁知一些家中的情况,这是人之常情。他生怕听到一些坏消息,谁知这一段时间家中会发生什么不幸的事呢。因此反而“不敢问来人”。这是宋之问的心情,这一心情也代表了许多长年在外,而回家的人在路上的心情,而这一繁纷复杂的心理活动,仅用二十个字表现出来,不能不说是脍炙人口之作。

5,宋之问是什么朝代的

宋之问,字延清,一名少连,汉族,汾州(今山西汾阳市)人。虢州弘农(今河南灵宝县)人。初唐时期的著名诗人。[2]宋之问约生于唐高宗显庆元年(656年~712年),[3]并无显赫的门第家世。父亲宋令文起自乡闾,矢志于学,交友重义,“比德同道,理阃探索词源论讨。”多才多艺,不仅“富文辞,且工书,有力绝人,世称三绝。”唐高宗时做到左骁卫郎将和校理图书旧籍的东台详正学士,饶著声誉。在父亲的影响下,宋之问和弟弟宋之悌,宋之逊自幼勤奋好学,各得父之一绝;宋之悌骁勇过人,[4]宋之逊精于草隶,宋之问则工专文词,成当时佳话美谈。上元二年(675年),[5]长得身材高昂、仪表堂堂的宋之问进士及第,登临“龙门”,踏上了仕进正途。[2]武则天时,以文才为宫廷侍臣,颇受恩宠。[6]后因结交张易之获罪,贬泷州参军。唐中宗景龙中(708年)转考功员外郎,与杜审言、薛稷等同为修文馆学士。又以受贿罪贬越州长史。唐睿宗景云元年(710年)流放广西钦州。[7]唐玄宗先天元年(712年)赐死。有《宋之问集》

宋之问(约656 — 约712),字延清,名少连,汉族,虢州弘农(今河南灵宝)人,初唐时期的诗人,与沈佺期并称“沈宋”。唐高宗上元二年(675),进士及第,当时掌握实权的是武则天,富有才学的宋之问深得赏识,被召入文学馆,不久出授洛州参军,永隆元年(681),与杨炯一起进入崇文馆任学士。

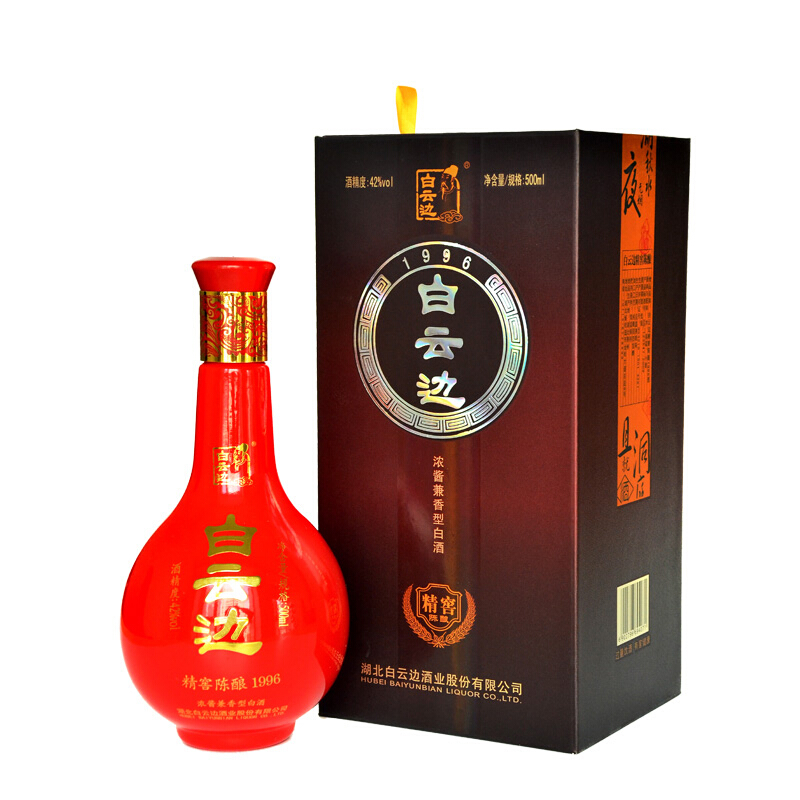

6,汾阳的历史沿革文化品味小作文120字

汾阳,因位于汾河之阳(西)而得名。据《明史·地理志》,汾阳县,奉宋金元汾阳军,汾阳军取义则因地当汾河之阳。汾阳始建于春秋初期,为瓜衍县,属并州。战国属赵,为兹氏县。秦汉时期仍名兹氏县(今市区西南8千米巩村),属并州刺史部太原郡。新莽改兹同,东汉复旧。三国魏黄初二年(221)兹氏县治徙今市区,且为西河郡治。西晋改为隰城县,改郡为西河国。永嘉末年陷废。北魏太延年间置什星军,后废。太和八年(484年)复置隰城县及西河郡,隶汾州。孝昌年间汾州自今交口县境徙此。东魏天平二年(535年)于今市区南8千米东阳城村侨置灵州和真君郡。武定四年(546年)于今市区东南8千米团城村置武昌郡。北齐改汾州为南朔州。北周废灵州,改南朔州为介州。隋大业中年改介州为西河郡。唐武德元年(618年)改西河郡为浩州,三年复为汾州。天宝元年(742年)改汾州为西河郡。乾元元年(758年)复为汾州。上元元年(760年)改隰城县为西河县,属汾州。宋属河东路。金属河东北路。元属冀宁路。明洪武元年(1368年),省西河县置汾州(直隶州),兼领平遥、介休、孝义三县。万历二十三年(1595)升汾州为汾州府,依廓设汾阳县,府属冀南道,府、道治所皆驻县城内。清康熙六年(1667年)冀南道废,入冀宁道。民国年间废府、道,县直属省。民国29年(1940年),属晋西北行署第八专区;民国32年(1943年),属晋绥边区行署第八专区;民国34年(1945年),属晋绥边区吕梁行署七专区;民国37年(1948年),县划属华北区晋中专区,同年7月,汾阳全境解放。1949年属汾阳专区,为专署驻地。1951年废汾阳专区,县改属榆次专区。1958年属晋中专区。1970年属晋中地区。1971年5月划归新成立的吕梁地区。1996年8月20日,经国务院批准,汾阳撤县设市,为县级市。2003年10月23日,国务院批准撤销吕梁地区,设立地级吕梁市,县级汾阳市改由山西省直辖、地级吕梁市代管。

作文① 星期一,我走在上学的路上,我发现一位残疾人叔叔,叔叔准备过马路。我连忙走过去,有礼貌的说:“叔叔,我扶您过去吧。”叔叔高兴得点点头。我就扶着叔叔过马路。到了对面,叔叔说::“小朋友,谢谢你。”我高兴得说;“不用谢,叔叔再见。” 作文② 星期天,我跟哥哥两个人来到了公园。 当我们准备过桥的时候,看见了一位残疾人叔叔正摇着一辆轮椅,在东张西望,好像在等待着什么。看到这情景,我明白了,他正在寻求帮助,因为他要通过桥到马路的对面。 于是,我就对那位残疾人叔叔说:“叔叔,我帮您过桥吧!”那位叔叔连忙说:“太感谢你们了,小朋友。”我便推着轮椅上了桥,但是当我真正的用很大的力气也还是没有把轮椅推动的时候才知道,原来要把一个人和一辆车一起推过桥,也不是一件非常简单的事情,还必需要用特别大的力气。于是,我用力推,用力推,还把屁股都微微的翘了起来,也把吃奶的力量都全部使了出来,两脚也是用力往后蹬,车子才开始向前缓缓地移动,过了好大一会儿,我才上到了桥上。这时我已经是气喘吁吁、汗流浃背了。接着还有下坡,当我把轮椅向下推的时候,发现了下坡的路非常的陡,甚至比上坡还要难推,这时我想到了“上坡容易下坡难”这句话。于是下坡时我更加小心翼翼,扶着残疾人叔叔,拽着轮椅扶手,使轮椅慢慢的前进,最后,我费了“九牛二虎之力”才把那位叔叔推过了桥。 那位叔叔一直连连道谢,说:“谢谢你小朋友帮我过了桥,真是太感谢你了……” 我也对那位叔叔说:“叔叔不客气,叔叔不客气……这是我应该做的。” 今天,我们帮助了残疾人。感受到:我们要每时每刻都帮助残疾人。 作文③ 21世纪的我们生活在无比幸福的家庭里,而当我们享受着美好的生活时,你是否知道,在这个世界,还有很多人享受不了生活的美好和大自然的热情。他们就是——残疾人。 残疾人在人们的眼里是很低贱的。人们见到残疾人,不但不帮助他们,反而对他们指指点点,拿他们取乐。你可知道这一些微不足道的动作,对他们的心灵上、尊严上有多大的伤害吗?残疾人也是人啊!要不是种种原因,他们现在能这样?我们应该抛弃对残疾人们的歧视,让他们感受到人间的温暖。因为残疾人并不是废物,他们对社会有着很大的奉献与提醒。每当我们看到电视上播放残疾人运动会时,都不禁地为他们担心,走起路来摇摇晃晃,真让我提心掉胆。要知道他们和正常人相比,残疾人饱受生活的艰辛,他们更需要关心和帮助!

7,山西杏花村的来历

《旧唐书》载唐代制度:“百户为里,五里为乡。县之郭内分为坊,郊外为村。里正坊村皆有正,以司督察”。杏花村地区在唐代有著名的郭栅镇,郭栅镇地处要冲当设乡长,位于今杏花村的东南方向二里处,古杏花村当属之。这种情况一直延续到元代,到明代出现了尽善一名。

明代实行里甲制管理地方事务,以一百一十户为一里,十户为一甲,杏花村地区被划为尽善北里和尽善南里,尽善北里辖11村,尽善南里辖3村。明清时期杏花村属于尽善北里,里长可能就住在杏花村。

这就是说,明初尽善不是村名,只是里甲名号,当时因为人口稀少,自然村没有行政村的概念,单户可成独村,三户可称小村,村落是很不稳定的,所以明清县志多只记里甲名。由于明初里名“尽善”的设置,渐渐的才有了个尽善村,万历《汾州府志》汾阳堡寨中已有尽善南,尽善北,尽善镇。可见大约在万历年间有了尽善村的概念,并且取代了郭栅镇的地位。

尽善里名的起因,是在明洪武年间,因“旌善亭”转化而来。明史记载,申明亭是明太祖朱元璋于洪武五年(1372)创建的读法﹑明理﹑彰善抑恶﹑剖决争讼小事﹑辅弼刑治之所。设申明亭处,也必设旌善亭,县治之有图者,也多半标明二亭的所在。事实上汾阳除杏花村镇外别的地方没有关于申明亭的记载,旌善亭南名为尽善南里,旌善亭北为尽善北里,渐渐的演化出个尽善村。无独有偶,著名的灵石县王家大院静升村,也是由旌善村演化而来。明清时期里与村完全是两个概念,现在很多明清里名都已消失得无影无踪了。

尽管如此,我们从别的资料中还是能证明明代和清代山西杏花村地名依旧在使用。最好的史证是《山西实业志》光绪初年的义顺魁酒坊和光绪三十四年的三盛魁酒坊都赫然标明产地是:杏花村。其他诗文证书就多了,其一,现杏花村留有明末清初傅山先生手笔,“得造花香”,古人写字与今方向不同,所以应该念作“香花造得”,香花当指杏花。其二,清代《汾阳县志》录清人曹树谷的《汾酒曲》诗:甘露堂荒酿法疏,空劳春鸟劝提壶。酒人好伴行春马,曾到杏花深处无?“杏花深处”当指杏花村。其三《申明亭酒泉记》清·申季庄“汾酒之名甲天下,而以申明亭为最。唐诗云;借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。皆为此也”。也强调杏花村。其四,古代民谣唱的“汾州府,汾阳城,离城三十杏花村”和“尽善尽美杏花村”,也都提到杏花村

山西杏花村村名起源 摘要:根据历代酒文化书籍的记载研究,古代汾酒酿造需要杏仁,唐代由于酿酒需要,汾州酒坊广载杏树,所以杏花村名约定俗成。

一、杏花村之名起源于唐宋时期,与古汾酒工艺有关,千百年来从未更易。

古汾酒工艺需要杏仁,因而杏花村地区广栽杏树。竹叶青酒在唐代已有,唐末宋初发展为羊羔酒。北宋张能臣《酒名记》则记载为汾州杏仁露。这就意味着唐末宋初,汾州生产的几种著名药酒汾清酒、羊羔酒和杏仁露,离不开杏仁。酒坊附近自然会广载杏树,所以人们将酒坊村,渐渐呼为杏花村。

二、明清时期的古杏花村名的沿革

《旧唐书》载唐代制度:“百户为里,五里为乡。县之郭内分为坊,郊外为村。里正坊村皆有正,以司督察”。杏花村地区在唐代有著名的郭栅镇,郭栅镇地处要冲当设乡长,位于今杏花村的东南方向二里处,古杏花村当属之。这种情况一直延续到元代,到明代出现了尽善一名。明代实行里甲制管理地方事务,以一百一十户为一里,十户为一甲,杏花村地区被划为尽善北里和尽善南里,尽善北里辖11村,尽善南里辖3村。明清时期杏花村属于尽善北里,里长可能就住在杏花村。 这就是说,明初尽善不是村名,只是里甲名号,当时因为人口稀少,自然村没有行政村的概念,单户可成独村,三户可称小村,村落是很不稳定的,所以明清县志多只记里甲名。由于明初里名“尽善”的设置,渐渐的才有了个尽善村,万历《汾州府志》汾阳堡寨中已有尽善南,尽善北,尽善镇。可见大约在万历年间有了尽善村的概念,并且取代了郭栅镇的地位。 尽善里名的起因,是在明洪武年间,因“旌善亭”转化而来。明史记载,申明亭是明太祖朱元璋于洪武五年(1372)创建的读法﹑明理﹑彰善抑恶﹑剖决争讼小事﹑辅弼刑治之所。设申明亭处,也必设旌善亭,县治之有图者,也多半标明二亭的所在。事实上汾阳除杏花村镇外别的地方没有关于申明亭的记载,旌善亭南名为尽善南里,旌善亭北为尽善北里,渐渐的演化出个尽善村。无独有偶,著名的灵石县王家大院静升村,也是由旌善村演化而来。明清时期里与村完全是两个概念,现在很多明清里名都已消失得无影无踪了。 尽管如此,我们从别的资料中还是能证明明代和清代山西杏花村地名依旧在使用。最好的史证是《山西实业志》光绪初年的义顺魁酒坊和光绪三十四年的三盛魁酒坊都赫然标明产地是:杏花村。其他诗文证书就多了,其一,现杏花村留有明末清初傅山先生手笔,“得造花香”,古人写字与今方向不同,所以应该念作“香花造得”,香花当指杏花。其二,清代《汾阳县志》录清人曹树谷的《汾酒曲》诗:甘露堂荒酿法疏,空劳春鸟劝提壶。酒人好伴行春马,曾到杏花深处无?“杏花深处”当指杏花村。其三《申明亭酒泉记》清·申季庄“汾酒之名甲天下,而以申明亭为最。唐诗云;借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。皆为此也”。也强调杏花村。其四,古代民谣唱的“汾州府,汾阳城,离城三十杏花村”和“尽善尽美杏花村”,也都提到杏花村。

三、民国时期汾阳杏花村名的历史记载

关于村名的记载见于报纸的记载是1922年作家萧湘在大公报发表游记《诗人歌咏的杏花村》一文,文中写道:“原来杏花村是山西汾阳的一个村镇,距县城约三十余里”。从史料来看,尽善是尽善,杏花是杏花。民国时期实行区乡制度,杏花村一带设尽善乡,驻尽善村,管理着十多个自然村,其中之一就有杏花村。由于人口增长,尽善北的小村杏花村渐渐的与尽善连为一村,老百姓则将二者混称,形成一村两名的状况。 闯王立书:“醇香汾酒献英雄,万民拥戴起义军,闯王留得题辞在,尽善尽美杏花村”。史料显示闯王进北京确曾途径杏花村,而且也一定会喝酒,不过所谓“尽善尽美杏花村”是闯王将两村村名联在一起而已,尽善不是闯王的发明,杏花村也没有为此更名。 结论:山西杏花村起源于唐朝,由于当时的汾州保健酒汾清、羊羔和杏仁露等需要杏仁,所以酒坊附近广载杏树,久而久之村名约定俗成。后来随着汾酒工艺的改变,杏仁不再是酿酒原料,杏花村的杏树失去保护逐渐消失,村名也渐渐讹传为绣花村,并且被明清里名取代,杏花村名一直存在。解放后成立杏花村镇,杏花村由村名变为镇名。